요즘 UI/UX에 대한 관심이 생겼다.

내가 이 분야를 공부하여 직종을 바꾸겠다는 것은 아니고,

단순한 호기심에 가깝다.

그냥 남이 해놓은 것을 보는 것이, 그리고 그렇게 한 이유를 생각하는게 좋더라는 것이다.

계기는 이렇다.

회사 사무실 내 옆자리에는 UI/UX팀 팀장님이 앉아계신다.

옆자리다 보니, 가끔 옆자리를 힐끗보게 된다.

그러면 화면을 가득 차지하고 있는 우리 회사 어플리케이션의 인터페이스가 보인다.

더불어 가끔은 UI/UX 팀의 이야기가 들리기도 하는데,

그 중에는 새로 출시할 회사 서비스의 인터페이스에 대한 논쟁도 있었다.

사실 내가 UI/UX에 대하여 아는 것이 없어 아무리 엿보거나 엿들어봐야 이해할 수 있는 것은 그다지 없다.

다만, 자주 접하다보니 그만큼 그 분야에 대한 관심 정도가 생긴 것이다.

그간 내가 UI에 대해 파악한 것은 다음과 같다.

User Interface를 구성함에 있어

글씨체, 자간 간격, 줄 간격, 색상, 그래프의 모양, 크기, 위치, 심지어 버튼의 위치와 그 안에 넣을 내용까지도, 절대로 '그냥' 하는 것이 없다.

UX/UI팀의 대화 내용을 들어보면,

"고객들이 이러한 정보를 편하게 얻기 위해선 이 부분이 여기에 있어야 하지 않겠나"

"만약 그렇게 한다면 다른 부분에 있어 제약 사항이 생기지 않겠나" 등등

각자의 논리에 의해 합리적인 결론을 도출하는 과정을 담고 있다.

디자인을 정량화하고 표준화할 수 없는 예술이 아닌

이성적이고 합리적인 경지에 올려놓는 것이 UI/UX다.

이것이 UI/UX에 대한 내 짧은 결론이다.

그간 생각했던 UI/UX는 화려한 페이지를 꾸미는, 겉보기에 굉장히 멋진 부서였다.

하지만 화려한 장식은 어디까지나 수단일 뿐이라는 것을 최근 깨달았다.

UI/UX 팀이 하는 일은,

이렇게 사용자의 이용 편의성을 늘리고, 서비스에 대한 사용자의 긍정적인 경험과 생각을 유도하고,

나아가 서비스에 대한 재방문률을 높여 이윤을 창출할 수 있도록 이끄는 것이다.

이렇게 혼자 UI/UX에 대한 예찬론을 펼치던 도중,

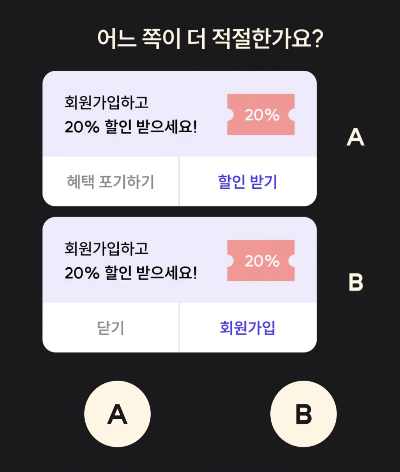

이런 테스트를 보았다.

나는 이 테스트의 해당 문항에서 오답을 골랐다.

사용자에게 서비스에 대한 보다 좋은 경험을 갖게 하기 위해선,

사용자의 수치심을 유발해서는 안된다. 이 말에 동의한다.

당장의 목표 달성을 위해선 A가 맞다고 생각했는데,

소비자 입장으로서는 A는 그저 기분만 언짢을 뿐이다.

단기적으로는 회원가입을 유도할 수 있을 것 같지만,

과연 이런 부정적인 경험을 한 사용자 중, 얼마나 많은 사람들이 해당 서비스에 대하여

긍정적인 이미지를 가질 것이며, 하물며 재방문, 재사용률은 어떻게 될 것인가?

긍정적인 피드백을 이끌어내기 위해서는, 사용자로 하여 부정적인 생각이 들게 해서는 안된다.

위 사진의 A 선택지는, 권유가 아닌 강요에 가깝다.

사용자가 서비스로부터 부정적인 느낌을 받는다면, 그 서비스를 이용하고 싶을까?

오늘 경험에 대입하여 달리 말해보고 싶다.

호의를 가진 사람이 자선단체로부터 부정적인 느낌을 받았다면, 그 자선단체에 기부를 하고 싶을까?

오늘 길거리에서 이런 경험을 하였다.

사실 오늘뿐만은 아니고, 나름 자주 하는 경험이다.

번화가 길거리-강남, 홍대, 이태원보다는 수유, 노원 바이브의 거리-를 걷다보면,

각종 자선단체에서 나와 스티커 한 장 붙여달라는 캠페인을 볼 수가 있다.

해봐야 최종적으로 돌아오는 답은 월 1,000원 씩 기부해달라는 말 뿐이겠지마는,

그래도 나름 사회복지사 1급 자격증을 갖고 있는

사회복지학과 출신으로서-비록 사복과 출신이라기보다 빅데이터분석학과 출신으로 회자되고 싶기는 하다만-

마음 한 켠에 남아있는 휴머니티가 발현하여 스티커 한 장 붙이러 가봤다.

기껏 수없이 많은 사람들한테 거절당하는 모습이 안쓰러워 가서 스티커를 붙이기는 했지마는,

돌아오는 뻔한 리액션에 되려 기분만 상했다.

'전쟁으로 힘든 우크라이나 아이들을 위해 월 천원씩 기부해주세요.'

이름만 들으면 누구나 알만한 단체에서 한다는 것이,

맨날 쓰는 아프리카 기아 아동들 사진을 그대로 써놓고, 우크라이나를 도와달라고 하니 황당했다.

최소한 우크라이나 아이들이라 하려면, 사진이라도 바꿔쓰는 것이 성의가 아니었겠나...

자꾸 바쁜사람 붙잡지 않고 빨리 보내겠다 어쩐다 하지만,

결국 장황하게 읊조리는 뻔한 대사는 나를 당황하게 했다.

들어봤자 뻔한 이야기이고, 내 선택이 바뀔 여지는 없다.

그냥 괜한 호의로 내 발목만 잡혔나 라는 생각만 들었다.

물론 이는 그 자리에 서있던, 내게 스티커를 붙여달라고 했던 그 사람의 잘못은 아니다.

그 사람도 단체의 지시사항대로 하는 것이 아니겠나.

문제는 그 고리타분한 옛 방법을 고수하고있는 단체들에게 있다고 본다.

물론 그 단체의 뜻있고 학식있는 사람들이 소액이라도 기부금을 늘리기 위해 그 방법론에 대하여 고민을 하고 있겠지마는,

결국 그로 인해 느끼는 감정은 부정적인 것 밖에 없다는 것이 안타깝다.

모금 활동이라는 것도 자선 행위를 유도하기 위한 마케팅인데, 그 방법이 10년 전이나 지금이나 다를 것이 없다.

물론 서비스를 이용하는 것 마냥 기부를 하는 것이 어떠한 가시적인 효용이 있는 것은 아니다.

이는 그만큼 자선 모금 행위를 더 어렵게 하는 요인이다.

그렇다고해서 정기 기부에 동참하지 않는 사람을, 심지어 호의로 스티커를 붙인 사람들에게 죄의식을 느끼게 하는 것이

과연 옳은 일일까 싶다.

자선단체들도, User Experience를 긍정적으로 변화시키기 위해 모금 행위의 방법을 바꿀 수 있지 않을까 싶다.

선의로 정기 기부를 하게 하려면, 그 선의 만큼이나 기부하는 사람의 마음도 좋게 해야하는 것이 아닐까?

기부자의 경험을 긍정적으로 바꾸어야, 그만큼 기부 의사가 늘어나고 다시 기부하는 비율도 늘어나는 것이 아닐까 싶다.

지금은 그냥 호의에 이끌려 온, 말하자면 그나마 정기적으로 기부할 가능성이 더 높은 순박한 사람들에 대한 얄팍한 호객 행위에 가깝다.

'그래서 정기모금을 유도하기 위해 사람들에게 어떠한 긍정적인 경험과 생각을 심어줄건데?'

사실 그 방법은 나도 모른다.

그냥... 오늘 퇴근길에 느꼈던 부정적인 감정에 대한 넋두리를 읊어보았다.

'일상 > 일기' 카테고리의 다른 글

| 합스부르크, 매혹의 600년 (2) | 2022.10.29 |

|---|---|

| 사람의 기억력과 태세우스의 배 (1) | 2022.10.08 |

| 지난 한 달 간 (0) | 2022.07.29 |

| 일단 해보려고는 해봤어? (0) | 2022.07.01 |

| 6/19 교회 (2) | 2022.06.20 |